在微纳材料研究与应用中,粒子浓度是核心表征参数之一,其测量准确性直接影响材料性能评估、工艺优化及应用安全性。当前,微纳材料粒子浓度测量方法主要分为单粒子计数与集成测量技术两大类。其中,单粒子计数法通过直接检测和计数单个粒子获取浓度,精度通常更高,是众多场景下的优选方案。本文将系统介绍六种常用单粒子计数方法,结合关键性能指标剖析其特点与局限,为实际应用中的方法选择提供参考。

一、电阻脉冲传感法(库尔特计数 RPS):

电阻脉冲传感法(RPS),即传统库尔特计数法,是基于粒子对电解质溶液电阻的扰动实现计数的经典技术,其核心原理与操作流程具有鲜明特点。

(一)核心原理与操作

将待检测微纳材料样品分散于电解质溶液中,需严格控制两个关键前提:一是选择匹配的微孔尺寸(粒子直径需为孔径的 2%-60%),二是调配合适样品浓度 —— 既要避免多个粒子同时通过微孔导致计数干扰,又要过滤可能堵塞微孔的大颗粒或聚集体。

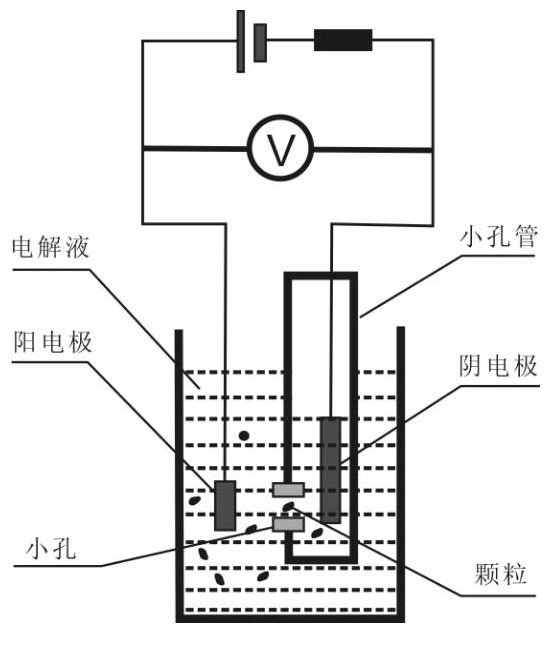

如图 1 所示,当电解液中的粒子随溶液流经传感器微孔时,会取代等体积的导电液体,造成微孔两端电阻瞬时变化,进而产生一个电脉冲信号。脉冲的数量直接对应粒子数量,结合溶液体积即可计算粒子浓度;同时,脉冲幅度与粒子体积相关,可同步获得粒径分布。

(二)性能优劣势

- 优势:直接测量粒子体积,兼具高分辨率粒径分布与精确数量浓度,原理直观且历史悠久,可靠性高。

- 局限:适用范围受介质与粒子特性限制,无法检测非导电介质中或易溶于电解质的粒子;对 < 几十纳米的纳米颗粒,电阻变化信号过弱,常规设备最小检测尺寸约 4μm(纳米库尔特通过缩小孔径、增强信号可降至 50nm 左右);不同粒径样品需更换对应孔径管,且电解液中微小杂质或气泡会产生背景计数干扰。

二、流式细胞术(FCM):

流式细胞术(FCM)依托光信号检测单个粒子,广泛应用于生物颗粒(如细胞、外泌体)的浓度与特性分析,尤其擅长多参数同步表征。

(一)核心原理与操作

样品经适当稀释后(避免多粒子同时通过导致计数偏低),粒子在鞘液包裹下逐个通过激光检测区域。当入射光与粒子相互作用时,会产生散射光(反映粒子大小、形态)或荧光(需提前标记,反映粒子成分),检测器捕捉这些光信号并转化为电信号,通过信号数量统计粒子浓度,信号强度分析粒子特性。

(二)性能优劣势

- 优势:高选择性,可通过荧光标记识别粒子亚群,获取多参数信息;高分辨率粒径分布与精确数量浓度,广泛应用于生物领域,可靠性高。

- 局限:对信号微弱的粒子(如极小纳米颗粒、无荧光标记且散射弱的粒子)检测效率低,易漏计;仪器背景噪音(来自鞘液、电子元件)限制微弱信号识别;常规设备最小检测尺寸2-0.5μm,纳米流式细胞仪可降至 50nm 左右,但仪器成本高,耗材(如抗体)费用中等。

三、粒子追踪分析法(NTA):

粒子追踪分析法(NTA)通过显微成像追踪单个粒子运动轨迹,兼具可视化优势与纳米级检测能力,适合多分散样品的浓度与粒径分析。

(一)核心原理与操作

悬浮液中的粒子经激光照射后,会发出散射光或荧光(增强信号),高灵敏度相机记录粒子的布朗运动轨迹。通过分析轨迹的扩散系数,结合斯托克斯 – 爱因斯坦方程可计算粒子粒径;通过统计视野内可追踪的粒子数量,结合溶液体积与视野范围,推算粒子浓度。

(二)性能优劣势

- 优势:直接追踪单个粒子,可可视化观察;对多分散样品分辨能力强,能同时获取粒径分布与浓度;最小检测尺寸可低至 10nm(取决于散射能力与相机灵敏度)。

- 局限:浓度适用范围窄(通常 10⁶-10⁹ particles/mL),浓度过低影响统计精度,过高则粒子轨迹重叠无法区分;对折射率与介质相近的粒子,散射信号弱,检测困难;易受大颗粒或污染物干扰,数量浓度准确度中等(偏差通常 < 30%),且操作参数设置(如曝光时间、追踪帧数)对结果影响大,依赖性强。

四、单颗粒电感耦合等离子体质谱法(SP-ICP-MS):

单颗粒电感耦合等离子体质谱法(SP-ICP-MS)是唯一能结合元素组成分析的单粒子计数技术,在痕量金属纳米颗粒检测中具有不可替代性。

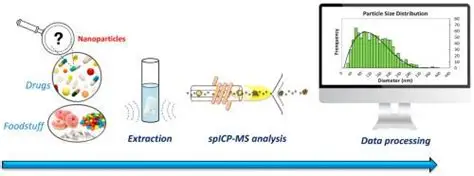

(一)核心原理与操作

将稀释后的纳米颗粒分散液引入 ICP-MS 系统,在高温等离子体(约 10000K)中,单个纳米颗粒被逐个雾化、原子化并离子化,形成短暂的离子云。质谱仪以极高时间分辨率(微秒级)捕捉这些离子云信号,每个离子云对应一个粒子,表现为一个脉冲信号 —— 脉冲数量对应粒子浓度,脉冲强度与粒子中目标元素质量成正比。若已知粒子密度、形状与元素组成,可进一步推算粒径及分布。

(二)性能优劣势

- 优势:选择性极高,可通过元素组成(甚至同位素)精准识别目标粒子,区分颗粒态与溶解态金属;灵敏度顶尖,可检测痕量浓度纳米颗粒,最小检测尺寸约 10-20nm;线性范围宽,能同时测定粒径、尺寸分布与数浓度。

- 局限:数据分析复杂,需校正粒子溶解、离子干扰等问题;依赖对粒子元素组成、密度、形状的准确认知,否则粒径推算偏差大;仪器昂贵(成本远高于常规方法),操作需专业 ICP-MS 知识,且存在基质效应与锥口堵塞风险。

五、凝聚态粒子计数器(CPC):

凝聚态粒子计数器(CPC)专为气溶胶中纳米颗粒设计,通过 “颗粒长大 + 光学检测” 的组合,解决了超细颗粒直接检测难的问题。

(一)核心原理与操作

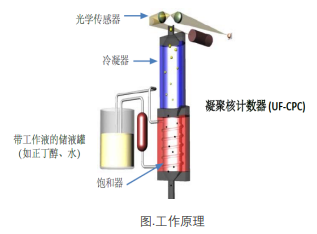

如图 3所示,气溶胶样品首先进入冷凝管,管内含有过饱和蒸汽(如丁醇、水)。纳米颗粒作为凝结核,蒸汽在其表面凝结,使颗粒长大至微米级液滴(便于光学检测);随后,长大的液滴通过激光散射检测器,逐个被计数,最终得到气溶胶中粒子的总数浓度。

(二)性能优劣势

- 优势:对超细颗粒(~ 几纳米)检测效率与灵敏度极高,最小检测尺寸可达 5-10nm;线性范围非常宽,适合连续监测;在气溶胶领域应用成熟,可靠性高,浓度可溯源至流速与电流标准。

- 局限:仅适用于气溶胶样品,无法检测液体分散体系;不提供粒径信息,仅能计数 “超阈值颗粒”;工作流体(如丁醇)可能与部分颗粒发生反应,改变颗粒原有性质。

六、六大单粒子计数法核心性能对比

为更清晰地选择适配方法,下表汇总了六种技术在准确性、灵敏度、选择性、线性范围等关键指标的表现(数据基于常规设备,特殊定制设备可能存在差异):

| 方法 | RPS | FCM | NTA | SP-ICP-MS | CPC |

|---|---|---|---|---|---|

| 准确性 | 高 | 中到高 | 中等 | 高 | 高 |

| 灵敏度(LOD) | ~0.4μm (标准)/~50nm(纳米孔) | 0.2-0.5μm/~50nm | ~10-50nm | ~10-20nm | 2.5-10nm |

| 选择性 | 低(仅物理尺寸 / 体积) | 高(多参数,荧光标记) | 中等(可结合荧光) | 非常高(元素 / 同位素 | 低(计数所有超阈值颗粒) |

| 线性范围 | 中到高(受重合事件限制) | 中到高(受重合事件限制) | 中等(10⁶-10⁹ particles/mL) | 宽(受检测器死时间限制) | 非常宽 |

| 稳健性 | 中等(孔径易堵,对电解质敏感) | 中等(易堵,光路需对准) | 中等(对振动、参数敏感) | 中等(基质效应,锥口堵塞) | 高(适合连续监测) |

| 可靠性 | 高 | 高 | 中到高 | 中到高 | 高 |

| 溯源性 | 高可溯源至标准 | 尺寸 / 浓度溯源至微球 / 标准液 | 尺寸溯源至微球,浓度溯源稍差 | 尺寸 / 浓度溯源至微球 / 标准液 | 浓度溯源至流速与电流标准 |

| 精密性 | 高 | 中等 | 中等 | 中等 | 高 |

| 简便性 | 高(需培训,电解质制备) | 中到高(取决于实验复杂度 | 中等(需仔细优化参数) | 复杂(需 ICP-MS 专业知识) | 中等(浓度测量直接) |

| 使用成本仪器/耗材 | 仪器:中等 耗材:高 | 高 / 中等(含抗体等) | 中等 / 低 | 非常高 / 中等(含气体) | 中到高 / 低(含工作液) |

七、方法选择指南:

实际应用中,需根据检测目标的特性(如粒径、分散介质、成分)与需求(如精度、参数、成本)选择方法,具体建议如下:

- 微米级颗粒,需高精度尺寸与浓度:优先选择RPS,如工业粉尘、乳液颗粒的浓度检测。

- 生物颗粒(细胞、外泌体),需多参数分析:FCM是首选,可通过荧光标记区分细胞亚群或检测外泌体表面标志物。

- 纳米颗粒,需可视化与粒径分布:NTA适合如量子点、病毒样颗粒的浓度分析。

- 痕量金属纳米颗粒,需元素特异性:SP-ICP-MS无可替代,如环境样品中银纳米颗粒的定量。

- 气溶胶超细颗粒,需总数浓度:CPC是标准方法,如空气净化器效率检测、大气超细颗粒监测。

上海伊普瑞生物科技有限公司(EPRUI Biotech)深耕于单分散微球材料领域十余年,其单分散微球:聚苯乙烯微球,PMMA微球,氧化硅微球,荧光微球,链霉亲和素微球,磁性微球等产品具有非常广泛的用途,是生物医药、液晶平板显示、分析检测,体外诊断,仪器校准等领域核心卡脖子材料。